※当サイトはプロモーションが含まれます。

コロナッシングラボがYoutubeに進出〜╰(´ิ∀´ิ)╯ヒャホーこれまで書いてきた事件・事故・都市伝説などの記事を動画でも楽しみたいという方はぜひチャンネル登録お願いします(ΦωΦ)フフフ・・

さて今回は久々の動物回ですが!?

タイトル通り地球上に存在する奇妙でインパクトのある見た目をした動物&生物を15種ほど紹介していきますよ〜(ΦωΦ)フフフ・・

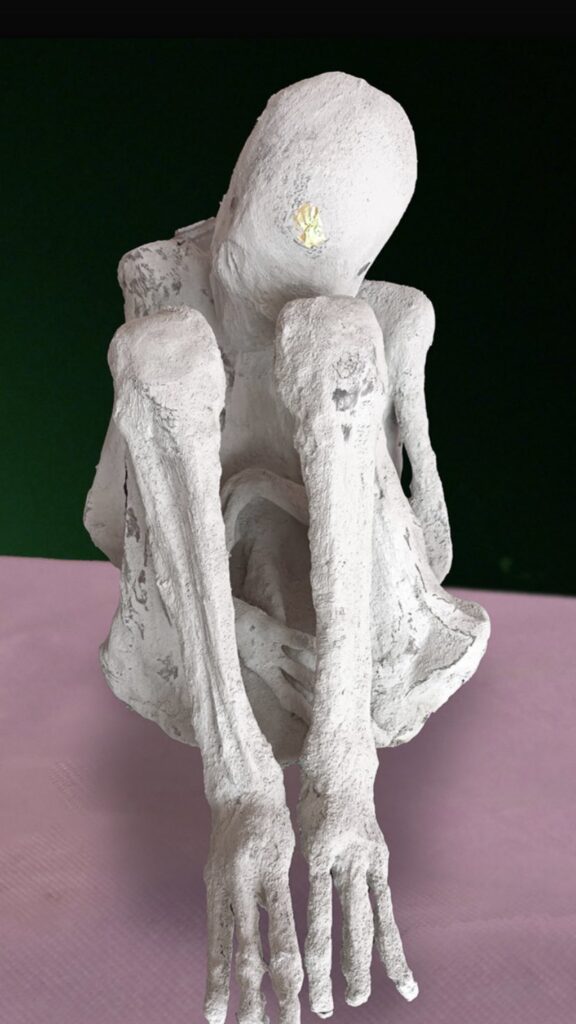

マリアと呼ばれる地球外生命体のミイラ

最近では↑のような地球外生命体のミイラが見つかるぐらいなので、摩訶不思議な見た目の新種動物など存在して当たり前ですが、このマリアにも引けを取らない珍獣たちを早速見ていくとしましょう(ΦωΦ)フフフ・・

Contents

ヘアリー・ブッシュ・バイパー

ヘアリー・ブッシュ・バイパー

引用:X

まずはドラゴンを彷彿とさせるビジュアルの蛇”ヘアリー・ブッシュ・バイパー”です💪🤩

この蛇は、体全体を覆う長く尖った鱗がまるで「毛」のように見えるため「ヘアリー」と呼ばれおり、体色は緑の他にもレッド、イエローなどのバリエーションが存在し、またカモフラージュにも優れています。

引用:X

生息地は主に中央アフリカの熱帯雨林で、特にコンゴ盆地周辺に多く見られるヘアリー・ブッシュ・バイパーは樹上性で、木々の間を移動しながら生活しています。

(主に夜行性で、小型の哺乳類、鳥類、両生類などを捕食)

また強力な毒を持っており咬まれると痛み、腫れ、出血などの症状を引き起こすため注意が必要ですが、その美しく、エキゾチックな見た目から多くの動物愛好家や研究者の関心を集めています_φ( ̄ー ̄ )

ホシバナモグラ

ホシバナモグラ

引用:ナショナルジオグラフィック

これもかなりのインパクトですが!?

このホシバナモグラちゃんは北アメリカに生息しており、最大の特徴はなんと言っても名前の由来となった星形の鼻ですねw

この鼻は22本の柔軟な触手で構成されており、触覚器官として非常に発達しているんですが、これにより、ホシバナモグラは地下での生活に適応し、触手を使って餌を素早く探し出すことができます。

引用:X

主な生息地は、カナダからアメリカ北東部にかけての湿地や湿原、森の中の湿った土壌で、彼らは地下トンネルを掘り、主にミミズや小さな無脊椎動物をムシャムシャと食べています。

ホシバナモグラは非常に活発で、一日に大量の食物を消費しますが、その星形の鼻は、単なる外見的な特徴以上に、驚異的な感覚器官であることから科学者の関心を引き、触覚研究の対象としても重要な動物となっています〆(・∀・@)

ベネズエラプードルモス

ベネズエラプードル蛾

このモスラのようなベネズエラプードルモスは2009年にベネズエラのカナイマ国立公園の周辺で発見されたのですが、当初、あまりに特徴的な外見のため『合成写真じゃね?』と疑われたほどですw

またフワフワとした白い毛が犬のプードルに似ていることが名前の由来となっており、また、大きな黒い複眼と短い触角も特徴的で、その姿はまさにファンタジー世界の生き物ですよね(ΦωΦ)フフフ・・

引用:懐疑的な蛾

ベネズエラプードルモスの具体的な生態や行動についてはまだ研究が進んでいないため不明な点が多いですが、夜行性で花の蜜や樹液を主な食糧としているようです。

今後、研究が進んで新たな生態が判明するハズなので気長に待つとしましょう_φ( ̄ー ̄ )

パプワニューギニアで発見された新種のコウモリ

新種のコウモリ

引用:ナショナルジオグラフィック

2009年にパプアニューギニアで行われた2度の科学調査で発見されたこのコウモリはまだ正式に記載されておらず、それどころか名前すらもついていませんw

多くのコウモリがそうであるように、この新種も果実を食べているようですが、その種を撒き散らすことで森林の再生に一役買っているようです(ΦωΦ)フフフ・・

またこの時の調査では他にも捕食動物の目に“パンチ”を入れるキリギリスや、コオロギにそっくりな鳴き声を持つカエルなどの新種が見つかっているとのことです。

ジェレヌク

ジェレヌク

引用:sooのブログ〜心の処方箋〜♪

一見するとフォトショップやAIを使って顔を小さくしているように見えますがこれ無加工なんですw

ジェレヌクは砂漠やサバンナに生息する独特な姿を持つ草食動物でゲレヌクとも呼ばれますが、ソマリ語でジェレヌク=『長い首』という意味であることからこの名が付けられていますよ〜!

成獣の場合

- 体長:140cm

- 肩高:約90cm

- 体重:30〜50kg

程度で、首の長さ以外では細長い脚とスレンダーな体型が特徴となっています(⊙_⊙')

引用:Wikipedia

ジェレヌクは主にアカシアの林や低木地帯に生息し、主に葉、芽、果実を好んで食しますが、水をほとんど飲まず、食べ物から必要な水分を摂取します。

昼間に活動し、特に朝と夕方に活発ですが警戒心が強く、危険を感じるとソッコーで逃げますw

また単独で行動することが多く、オスは縄張りを持ち、メスとその子供たちは小さな群れを作ることが多いですが、そのユニークな生態と外見からサファリや野生動物観察ツアーでも人気の動物となっています_φ( ̄ー ̄ )

新種のナマコ

メキシコ湾北部、水深2,750メートルの深海で確認されたこの内蔵モロ見えのナマコさんには名前がついていませんが、このスケルトンボディは深海の闇に紛れて生存率を高めるための進化と考えられています(ΦωΦ)フフフ・・

今後の研究で正式な学名が与えられ、より詳しい生態や生理が明らかにされると思いますが、深海の生態系の多様性と未知の生物の存在を示す貴重な発見と言えるでしょう💪🤩

ウンボニア・クラシコルニス

ウンボニア・クラシコルニス

引用:Pinterest

ツノゼミの一種、ウンボニア・クラシコルニスは、体長は約1.5cmで、鮮やかな緑色や黄色の体に黒い模様が入っていますが!?

最大の特徴は、背中から突き出た大きな棘のような突起で、これが捕食者から身を守るための擬態や威嚇の役割を果たしています(ΦωΦ)フフフ・・

ウンボニア・クラシコルニスは南アメリカ、中央アフリカ、メキシコ、フロリダ南部で発見されており、植物の茎に口針を挿し込み、樹液をチューチュー吸って栄養を摂取します。

また彼らは群れで生活し、繁殖期にはオスがメスに対してトレードマークである突起を使って求愛しますが、卵は植物の茎に産み付けられ、孵化した幼虫も同じように樹液を吸って成長します_φ( ̄ー ̄ )

キワ・ヒルスタ

キワ・ヒルスタ

引用:ナショナルジオグラフィック

キワ・ヒルスタは、2005年に南太平洋の熱水噴出孔周辺で発見された甲殻類で『イエティ・クラブ(雪男ガニ)』とも呼ばれており体長は15cmほど。

また毛に覆われたハサミには糸状菌を蓄えており、これは熱水噴出孔から噴き出す有毒な鉱物を解毒、もしくはそれを食糧にするためではないかと考えられていますが、こちらもまだまだ解明されてないことが数多くあることから、今後の研究によってその生態が少しずつ明らかになるでしょう。

エダハヘラオヤモリ

エダハヘラオヤモリ

引用:エキゾチック サプライ

エダハヘラオヤモリはマダガスカルに生息する6〜15cmのヤモリです(ΦωΦ)フフフ・・

夜行性で、昼間は木の枝や葉に擬態して静かに過ごし、夜になると活動を始め、主に昆虫や小さな無脊椎動物を鋭い視力と敏捷性を活かしてを捕食します。

引用:Wikipedia

またエダハヘラオヤモリは体全体が木の枝や枯葉に似た形状と色合いを持っていることから、捕食者から身を守ることができる擬態のエキスパートでもあります💪🤩

ちなみにですが、原住民からは”悪魔の使い”と見なされて嫌われているんですが、実際は無害のヤモリですし、また爬虫類ショップで手にいれることができるので飼育することも可能となっています〆(・∀・@)

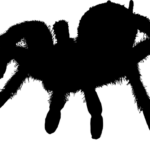

ルブロンオオツチグモ

ルブロンオオツチグモ

引用:オークファン

”ゴライアスバードイーター”とも呼ばれるルブロンオオツチグモは南米の熱帯雨林、特にベネズエラ、ブラジル、ガイアナ、スリナムなどに生息しており、脚を広げるとその大きさは約30cm、体重は約170gの世界最大のクモ(タランチュラ)となっています(ΦωΦ)フフフ・・

森林の地面に巣穴を掘って生活する夜行性で食性は主に昆虫や小型の無脊椎動物ですが、時には小型の哺乳類や鳥も食べることもあります。

引用:Wikipedia

牙と体毛には毒があり、危険を感じると前足を上げて威嚇し、腹部の毛を飛ばしますが、この毛は刺さると非常に痛く、かゆみを引き起こします。

こちらもペットとして販売されていますが、メスの場合は25年生きる個体も存在するので、安易な気持ちで購入するのは控えるべきでしょうw

(タランチュラは全般的にメスは長生きで10年以上生きる個体が多い)

アテワ・フーデッド・スパイダー

アテワ・フーデッド・スパイダー

引用:ナショナルジオグラフィック

アテワ・フーデッド・スパイダーは3億年以上前からその姿を変えてないとされる古代のクモ類で、2006年に西アフリカ、ガーナのアテワ自然保護区で発見されました(⊙_⊙')

体長は11mmほどでシロアリとアリの幼虫を好んで食べますが、オスは脚に生殖器官を持っており、今のところ、中央&南アメリカ西アフリカのみで発見されています。

ボルネオで発見された新種のナメクジ

ボルネオで発見された新種のナメクジ

引用:ナショナルジオグラフィック

こちらはボルネオ島マレーシア領で発見された新種のナメクジで尾の長さが頭部の3倍にもなる珍しい特徴を持っています(ΦωΦ)フフフ・・

このナメクジは同地の高山地帯で初めて確認されましたが、特に注目されているのが恋矢 (れんし)と呼ばれる炭酸カルシウムの器官を生殖器に持ち、それを交尾相手に突き刺してホルモンを注入するというユニークな繁殖行動で、この習性により繁殖の成功率が高まると考えられています。

また緑色と黄色の体色のこのナメクジは葉っぱに擬態することから”忍者ナメクジ”という異名がついています〆(・∀・@)

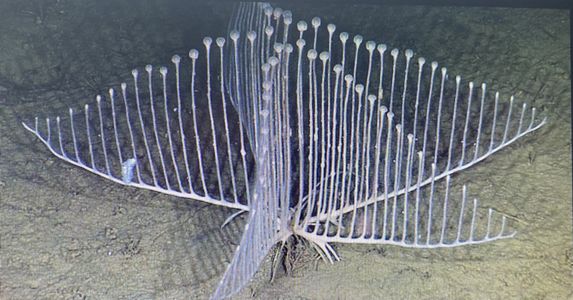

タテゴトカイメン

タテゴトカイメン

引用:動物辞典

タテゴトカイメンは、カリフォルニア沖、水深3,300メートルで発見された新種の肉食海綿生物の一種で、タテゴト(竪琴)に似た美しい扇形の構造を持っていることが名前の由来となっています(⊙_⊙')

深海の岩礁や海底に生息しており、根のような部分から放射状にハープの弦のような枝を使ってトラップを仕掛け、先端についたフックで小さな甲殻類を捕食するようです_φ( ̄ー ̄ )

ボリビアバグ

ボリビアバグの幼虫

引用:X

メキシコ、ボリビア、アメリカ南部、中央アメリカの一部で生息しているボリビアバグの幼虫は一見モフモフしていて可愛らしいのですが!?

実はトゲに猛毒を持っており、刺されると激痛で

- 腫れ

- 発疹

- 吐き気

- 水ぶくれ

- 頭痛

などの症状が現れ、最悪の場合は死に至るため非常にデンジャラスな虫となっています(*´Д`*)

また幼虫だけでなく成虫も猛毒を持つため絶対に遭遇したくない虫ですねw

ミツクリザメ

ミツクリザメ

ラストはクリーチャー感MAXのミツクリザメですが!?

このサメは別名『ゴブリンシャーク』とも呼ばれており、主に太平洋の深海に生息し、通常は水深200~1200メートルの範囲で見られ、また特徴的な顎は獲物を捕らえる際に前方に伸び、鋭い歯を使って素早く噛みつきます(⊙_⊙')

引用:wikipedia

体長は3~4メートル(最大推定全長:540~617cm)に達し、体色はピンクがかった灰色で、甲殻類や小魚、頭足類を強力な顎を使って噛み砕いて食すようです。

ミツクリザメは世界各地で目撃報告がありますが、これまでの報告のほとんどは日本で、特に駿河湾や相模湾などの深海でよく見られるため、この辺りで釣りをしていたら、ワンチャン出会えるかも!?しれません(ΦωΦ)フフフ・・

コロナッシングラボがYoutubeに進出〜╰(´ิ∀´ิ)╯ヒャホーこれまで書いてきた事件・事故・都市伝説などの記事を動画でも楽しみたいという方はぜひチャンネル登録お願いします(ΦωΦ)フフフ・・

-

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【江戸時代の捕物・刑罰】犯罪者には容赦のない拷問が行われていた!?2024.07.19

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【江戸時代の捕物・刑罰】犯罪者には容赦のない拷問が行われていた!?2024.07.19 -

人体【恐怖の夢占い】見たら良くないことが起きる戦慄の凶夢・警告夢10選!2024.07.12

人体【恐怖の夢占い】見たら良くないことが起きる戦慄の凶夢・警告夢10選!2024.07.12 -

レビュー食欲不振で衰弱したハムスターに『ビーポーレン・ハムスター』を与えたら効果があり過ぎてヤバかった!!2024.07.08

レビュー食欲不振で衰弱したハムスターに『ビーポーレン・ハムスター』を与えたら効果があり過ぎてヤバかった!!2024.07.08 -

都市伝説【海底から見つかった古代都市(遺跡)4選】2035年人類は海底人になる!?2024.06.27

都市伝説【海底から見つかった古代都市(遺跡)4選】2035年人類は海底人になる!?2024.06.27 -

都市伝説【カタカムナ文明】日本にかつて存在した超古代文明!?カタカムナに秘められた言葉の意味がヤバい!!2024.06.24

都市伝説【カタカムナ文明】日本にかつて存在した超古代文明!?カタカムナに秘められた言葉の意味がヤバい!!2024.06.24 -

人体【珍しい恐怖症14連発】他人には決して理解されない恐怖症の数々!2024.06.17

人体【珍しい恐怖症14連発】他人には決して理解されない恐怖症の数々!2024.06.17 -

サイエンス【ヒーリング音楽を聴くメリット8選】科学的な裏付けありで知らなきゃ損する効能だらけ!?2024.06.06

サイエンス【ヒーリング音楽を聴くメリット8選】科学的な裏付けありで知らなきゃ損する効能だらけ!?2024.06.06 -

ゲーム【PS5のおすすめホラー系ソフト6選】どハマりすること間違いなしの神ゲーを厳選!2024.06.04

ゲーム【PS5のおすすめホラー系ソフト6選】どハマりすること間違いなしの神ゲーを厳選!2024.06.04 -

サービス【愛犬&愛猫をカッコ良くできる】アメリカLA発のミリタリースペックのペットブランド『KILONINER』を紹介〜!2024.05.30

サービス【愛犬&愛猫をカッコ良くできる】アメリカLA発のミリタリースペックのペットブランド『KILONINER』を紹介〜!2024.05.30 - もっと見る

-

レビュー食欲不振で衰弱したハムスターに『ビーポーレン・ハムスター』を与えたら効果があり過ぎてヤバかった!!2024.07.08

レビュー食欲不振で衰弱したハムスターに『ビーポーレン・ハムスター』を与えたら効果があり過ぎてヤバかった!!2024.07.08 -

サービス【愛犬&愛猫をカッコ良くできる】アメリカLA発のミリタリースペックのペットブランド『KILONINER』を紹介〜!2024.05.30

サービス【愛犬&愛猫をカッコ良くできる】アメリカLA発のミリタリースペックのペットブランド『KILONINER』を紹介〜!2024.05.30 -

サービスニッチだからこそ副業で稼げる資格11選&ココナラで爆稼ぎできる激ヤバビジネス商材を紹介〜!2023.08.02

サービスニッチだからこそ副業で稼げる資格11選&ココナラで爆稼ぎできる激ヤバビジネス商材を紹介〜!2023.08.02 -

サービス【2023年最新版】おすすめ開運グッズ販売サイト4選!運気をアップさせる究極の開運アイテムを手に入れちゃおう!2023.07.20

サービス【2023年最新版】おすすめ開運グッズ販売サイト4選!運気をアップさせる究極の開運アイテムを手に入れちゃおう!2023.07.20 -

サービス【ボディセンス】つけるだけで女にモテるようになる禁断の香水があるってマジ!?2023.06.21

サービス【ボディセンス】つけるだけで女にモテるようになる禁断の香水があるってマジ!?2023.06.21 -

サービス【マッチングアプリ】マリッシュなら中高年でも理想の相手とマッチングできちゃう!?特徴&料金は?2023.06.09

サービス【マッチングアプリ】マリッシュなら中高年でも理想の相手とマッチングできちゃう!?特徴&料金は?2023.06.09 -

レビュー【レビュー】薬害『コロナワクチン後遺症』を読んでみた感想&内容を紹介!2023.05.30

レビュー【レビュー】薬害『コロナワクチン後遺症』を読んでみた感想&内容を紹介!2023.05.30 -

サービス【育毛剤バブルス】高濃度炭酸で効果的に育毛ができちゃう!?2023.01.16

サービス【育毛剤バブルス】高濃度炭酸で効果的に育毛ができちゃう!?2023.01.16 -

サービス退職代行サービス『アクロサポート』なら仕事を辞めさせてくれない上司と100%おさらばできる!2022.12.13

サービス退職代行サービス『アクロサポート』なら仕事を辞めさせてくれない上司と100%おさらばできる!2022.12.13 - もっと見る

-

ナチス【マルティン・ボルマン】ヒトラーすら操ったナチス政権ナンバー2の謎!2024.03.11

ナチス【マルティン・ボルマン】ヒトラーすら操ったナチス政権ナンバー2の謎!2024.03.11 -

人物・偉人人智を超えた5人の超能力者(サイキック)を紹介〜!2024.02.14

人物・偉人人智を超えた5人の超能力者(サイキック)を紹介〜!2024.02.14 -

人物・偉人『生と死』をモチーフに描いた恐ろしくも美しい西洋絵画12選!2024.02.02

人物・偉人『生と死』をモチーフに描いた恐ろしくも美しい西洋絵画12選!2024.02.02 -

人体実験【外科医・解剖医ジョン・ハンター】自らの体で人体実験を行なったマッドサイエンティストの奇妙な物語2023.11.17

人体実験【外科医・解剖医ジョン・ハンター】自らの体で人体実験を行なったマッドサイエンティストの奇妙な物語2023.11.17 -

人物・偉人EXIT兼近が大号泣!!YouTubeのライブ配信で語った『今皆さんに伝えたいこと』とは!?2023.02.04

人物・偉人EXIT兼近が大号泣!!YouTubeのライブ配信で語った『今皆さんに伝えたいこと』とは!?2023.02.04 -

人物・偉人【オオカミに育てられた少女】アマラとカマラの話は嘘だった!?2022.07.19

人物・偉人【オオカミに育てられた少女】アマラとカマラの話は嘘だった!?2022.07.19 -

人物・偉人【中村久子】両手・両足を失い『だるま娘』と呼ばれた女性の壮絶な人生!2022.07.19

人物・偉人【中村久子】両手・両足を失い『だるま娘』と呼ばれた女性の壮絶な人生!2022.07.19 -

事件/事故/戦争/兵器【船坂弘】米兵が恐れた!?異次元の生命力で『不死身の分隊長』と呼ばれた日本兵の話!2022.05.27

事件/事故/戦争/兵器【船坂弘】米兵が恐れた!?異次元の生命力で『不死身の分隊長』と呼ばれた日本兵の話!2022.05.27 -

人物・偉人西郷隆盛は寄生虫によって睾丸が肥大した!?2022.04.26

人物・偉人西郷隆盛は寄生虫によって睾丸が肥大した!?2022.04.26 - もっと見る

-

未解決事件【日野市小4男児首吊り事件】自慰行為中に不慮の事故で亡くなった!?2024.04.24

未解決事件【日野市小4男児首吊り事件】自慰行為中に不慮の事故で亡くなった!?2024.04.24 -

シリアルキラーシリアルキラー好きにおすすめの本(書籍)7選!2024.04.23

シリアルキラーシリアルキラー好きにおすすめの本(書籍)7選!2024.04.23 -

未解決事件世界で起きた不可解な未解決不審死事件5選!2024.03.27

未解決事件世界で起きた不可解な未解決不審死事件5選!2024.03.27 -

事件/事故/戦争/兵器【悲報】大谷翔平の通訳・水原一平が違法賭博でドジャースを解雇される!大谷の金に手をつけた!?2024.03.21

事件/事故/戦争/兵器【悲報】大谷翔平の通訳・水原一平が違法賭博でドジャースを解雇される!大谷の金に手をつけた!?2024.03.21 -

事件/事故/戦争/兵器【登戸研究所】かつて偽札、風船爆弾、殺人光線を製造していた謎多き研究所!!2024.03.15

事件/事故/戦争/兵器【登戸研究所】かつて偽札、風船爆弾、殺人光線を製造していた謎多き研究所!!2024.03.15 -

未解決事件【日本で起きた未解決失踪事件6選】失踪者たちに何が起きたのか!?2024.02.29

未解決事件【日本で起きた未解決失踪事件6選】失踪者たちに何が起きたのか!?2024.02.29 -

事件/事故/戦争/兵器【DEW(指向性エネルギー兵器)】マウイ島は地上を焼き尽くす悪魔の兵器によって...2024.01.23

事件/事故/戦争/兵器【DEW(指向性エネルギー兵器)】マウイ島は地上を焼き尽くす悪魔の兵器によって...2024.01.23 -

未解決事件【テキサス冷蔵庫バラバラ殺人事件】事件の重要容疑者の息子がケネディ大統領暗殺に関与していた!?2024.01.22

未解決事件【テキサス冷蔵庫バラバラ殺人事件】事件の重要容疑者の息子がケネディ大統領暗殺に関与していた!?2024.01.22 -

未解決事件【世にも奇妙な未解決事件10選】真相が解明されない世界で起きた事件の数々を紹介!2023.12.28

未解決事件【世にも奇妙な未解決事件10選】真相が解明されない世界で起きた事件の数々を紹介!2023.12.28 - もっと見る

-

コロナウイルス【解毒法】コロナワクチンを打った人が絶対に読むべき本を紹介!2024.04.17

コロナウイルス【解毒法】コロナワクチンを打った人が絶対に読むべき本を紹介!2024.04.17 -

コロナウイルス【Twitter(X)】コロナワクチンを打って後悔している人たちのツイート集!2023.05.26

コロナウイルス【Twitter(X)】コロナワクチンを打って後悔している人たちのツイート集!2023.05.26 -

コロナウイルス【悲報】Twitterで体温が33〜34度台のツイートをする人が続出してヤバ過ぎる件!その原因は一体...2022.12.07

コロナウイルス【悲報】Twitterで体温が33〜34度台のツイートをする人が続出してヤバ過ぎる件!その原因は一体...2022.12.07 -

コロナウイルスコロナワクチン接種者の突然死をテーマにしたドキュメンタリー映画【Died Suddenly】が激ヤバ!2022.11.25

コロナウイルスコロナワクチン接種者の突然死をテーマにしたドキュメンタリー映画【Died Suddenly】が激ヤバ!2022.11.25 -

コロナウイルス新たな変異種『ケンタウロス』は最強最悪の感染力!?名前の由来は?2022.07.27

コロナウイルス新たな変異種『ケンタウロス』は最強最悪の感染力!?名前の由来は?2022.07.27 -

コロナウイルス【脅威】南アフリカの新たな変異株『オミクロン株』は香港で空気感染した可能性も!?2021.11.27

コロナウイルス【脅威】南アフリカの新たな変異株『オミクロン株』は香港で空気感染した可能性も!?2021.11.27 -

サービス【PCR検査クイック】コロナの陰性証明書の取得が簡単にできる!?2021.11.02

サービス【PCR検査クイック】コロナの陰性証明書の取得が簡単にできる!?2021.11.02 -

コロナウイルスオリンピック反対派によるデモの様子!都庁前で五輪・パラリンピックの中止を訴える!2021.06.24

コロナウイルスオリンピック反対派によるデモの様子!都庁前で五輪・パラリンピックの中止を訴える!2021.06.24 -

コロナウイルス【激ヤバ】日本でコロナ変異種の感染者が確認される!2020.12.27

コロナウイルス【激ヤバ】日本でコロナ変異種の感染者が確認される!2020.12.27 - もっと見る

-

ウイルス対策グッズAI搭載の除菌ロボット『ROCKUBOT(ロックボット)』を紹介!2021.04.16

ウイルス対策グッズAI搭載の除菌ロボット『ROCKUBOT(ロックボット)』を紹介!2021.04.16 -

ウイルス対策グッズワンプッシュでマスクの抗菌・消臭ができる!?マスクスプレーの紹介!2021.01.25

ウイルス対策グッズワンプッシュでマスクの抗菌・消臭ができる!?マスクスプレーの紹介!2021.01.25 -

ウイルス対策グッズ【コロナ対策】医療機関でも使われている『JAPAN99マスク』(ジャパン99マスク)を紹介!2020.12.03

ウイルス対策グッズ【コロナ対策】医療機関でも使われている『JAPAN99マスク』(ジャパン99マスク)を紹介!2020.12.03 -

ウイルス対策グッズダイヤニウム『感染バリアコート』なら簡単に家庭やオフィスのウイルス対策ができる!?2020.10.22

ウイルス対策グッズダイヤニウム『感染バリアコート』なら簡単に家庭やオフィスのウイルス対策ができる!?2020.10.22 -

ウイルス対策グッズコロナ対策グッズランキング!マスク、ハンドジェル、フェイスシールド、その他の感染対策グッズなど!2020.08.15

ウイルス対策グッズコロナ対策グッズランキング!マスク、ハンドジェル、フェイスシールド、その他の感染対策グッズなど!2020.08.15 -

ウイルス対策グッズコロナのオンライン診断サービス『CHECK CORONA(チェック コロナ)を紹介!2020.07.28

ウイルス対策グッズコロナのオンライン診断サービス『CHECK CORONA(チェック コロナ)を紹介!2020.07.28 -

ウイルス対策グッズ夏場のマスク着用は熱中症の危険も!?夏場でも快適に使えるマスク特集!2020.07.16

ウイルス対策グッズ夏場のマスク着用は熱中症の危険も!?夏場でも快適に使えるマスク特集!2020.07.16 - もっと見る

-

殺人ウイルス/細菌/微生物NTIのサル痘流行のシュミレーションは現実のものになる!?2022.06.18

殺人ウイルス/細菌/微生物NTIのサル痘流行のシュミレーションは現実のものになる!?2022.06.18 -

殺人ウイルス/細菌/微生物【日本にも上陸!】欧米でサル痘ウイルスの感染者が相次いで確認される!2022.05.23

殺人ウイルス/細菌/微生物【日本にも上陸!】欧米でサル痘ウイルスの感染者が相次いで確認される!2022.05.23 -

殺人ウイルス/細菌/微生物人間がゾンビ化する世界が現実になる可能性がある!?2022.04.17

殺人ウイルス/細菌/微生物人間がゾンビ化する世界が現実になる可能性がある!?2022.04.17 -

殺人ウイルス/細菌/微生物ビル・ゲイツの予言『次のパンデミックはコロナとは違う病原体』天然痘の可能性も!?2022.03.02

殺人ウイルス/細菌/微生物ビル・ゲイツの予言『次のパンデミックはコロナとは違う病原体』天然痘の可能性も!?2022.03.02 -

ウイルス・細菌手洗いが感染症予防になることを世界で初めて主張した医師の物語!2021.09.24

ウイルス・細菌手洗いが感染症予防になることを世界で初めて主張した医師の物語!2021.09.24 -

殺人ウイルス/細菌/微生物エボラ・ペスト・マラリアの恐怖に晒される国(ギニア・マダガスカル・ソロモン諸島)がヤバい!?2021.03.02

殺人ウイルス/細菌/微生物エボラ・ペスト・マラリアの恐怖に晒される国(ギニア・マダガスカル・ソロモン諸島)がヤバい!?2021.03.02 -

殺人ウイルス/細菌/微生物原因不明の病気!?タンザニアで15人が吐血して死亡!2021.02.11

殺人ウイルス/細菌/微生物原因不明の病気!?タンザニアで15人が吐血して死亡!2021.02.11 -

殺人ウイルス/細菌/微生物【驚愕】世界一国民の平均寿命が短い国『シエラレオネ』がヤバい!平均寿命は...2020.12.19

殺人ウイルス/細菌/微生物【驚愕】世界一国民の平均寿命が短い国『シエラレオネ』がヤバい!平均寿命は...2020.12.19 -

殺人ウイルス/細菌/微生物猫から感染!?トキソプラズマ原虫が人を操るようになる!2020.09.16

殺人ウイルス/細菌/微生物猫から感染!?トキソプラズマ原虫が人を操るようになる!2020.09.16 - もっと見る

-

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【江戸時代の捕物・刑罰】犯罪者には容赦のない拷問が行われていた!?2024.07.19

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【江戸時代の捕物・刑罰】犯罪者には容赦のない拷問が行われていた!?2024.07.19 -

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【衝撃】メキシコで尻尾が生えた女児が誕生していた!?2023.09.07

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【衝撃】メキシコで尻尾が生えた女児が誕生していた!?2023.09.07 -

拷問・処刑/奇病・歴史/その他元サッカー日本代表の工藤壮人さんを死に至らしめた水頭症がヤバい!!2022.10.22

拷問・処刑/奇病・歴史/その他元サッカー日本代表の工藤壮人さんを死に至らしめた水頭症がヤバい!!2022.10.22 -

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【昭和東南海地震】政府が情報操作によって国民に隠蔽!その結果起きた悲劇とは!?2022.07.04

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【昭和東南海地震】政府が情報操作によって国民に隠蔽!その結果起きた悲劇とは!?2022.07.04 -

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【激ヤバ】世界の怖くて不気味な場所10選!2022.02.09

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【激ヤバ】世界の怖くて不気味な場所10選!2022.02.09 -

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【戦国時代のミステリー特集】合戦にまつわる謎・逸話を紹介!2022.02.08

拷問・処刑/奇病・歴史/その他【戦国時代のミステリー特集】合戦にまつわる謎・逸話を紹介!2022.02.08 -

拷問・処刑/奇病・歴史/その他日本でかつて行われていた残酷すぎる拷問・処刑大全集!2022.01.22

拷問・処刑/奇病・歴史/その他日本でかつて行われていた残酷すぎる拷問・処刑大全集!2022.01.22 -

ナチスナチス・女性看守による収容者へのヤバ過ぎる残虐行為!2022.01.16

ナチスナチス・女性看守による収容者へのヤバ過ぎる残虐行為!2022.01.16 -

拷問・処刑/奇病・歴史/その他戦国時代のカニバリズムはタブーではなかった!?2021.12.18

拷問・処刑/奇病・歴史/その他戦国時代のカニバリズムはタブーではなかった!?2021.12.18 - もっと見る